次に壁の骨組みを作ります。壁の骨組み4面分(左の壁、正面の壁、右の壁、天井)を作り、組み合わせて小屋を作ります。

これで左の壁と正面の壁の2面分です。裏と表、壁になる石膏ボードや遮音シートと接する面には全てシリコンシーラントを薄くコーティングしています。

壁にも遮音シートを張るのですが、遮音シートは厚みのあるゴムでできています。

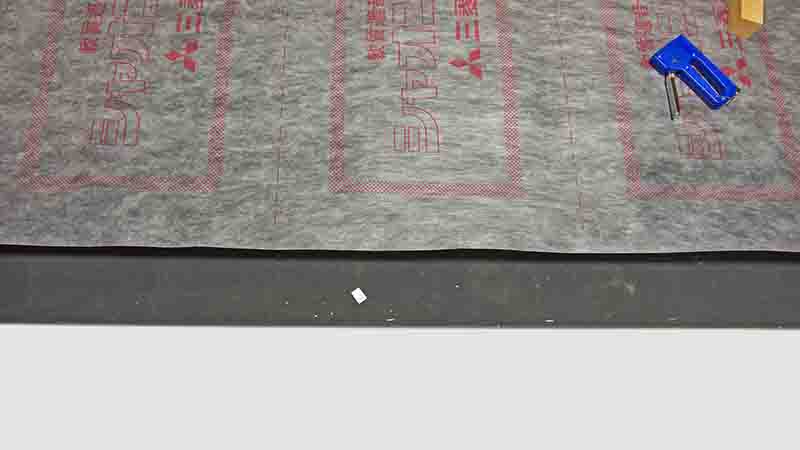

かなり重みがあり、壁一面分の遮音シートを片手で持つには少し重すぎるので、あらかじめタッカーで骨組みに仮留めをしておきます。

ただ、遮音シートの重みで空いている部分がたるんでしまうので、骨組みを作ったときの余りを枕木にしてタッカーを打ち付けていきます。

遮音シートのサイズは、壁の骨組みは防音された床の上に立てるため、それにも覆いかぶさるようなサイズにしています。

少しずつ、くるくる回しながらタッカーで打ち付けます。間隔は約30cm程で、柱全てに打ち付けています。

できました。

打ち付ける遮音シートのサイズですが、壁の骨組みは防音された床の上に立てるため、それにも覆いかぶさるようなサイズにしています。

まずは正面が、できました。

正面から見るとこのような感じになります。

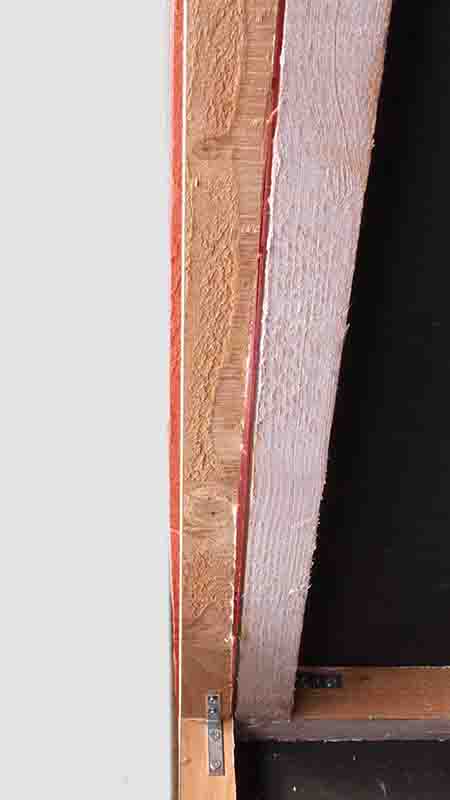

遮音シートのつなぎ目に張るテープですが、骨組みを立てかけると上から下に重量がかかります。ですので離れてしまわないように表と裏、両方に縦になるように何箇所も気密テープを貼っています。

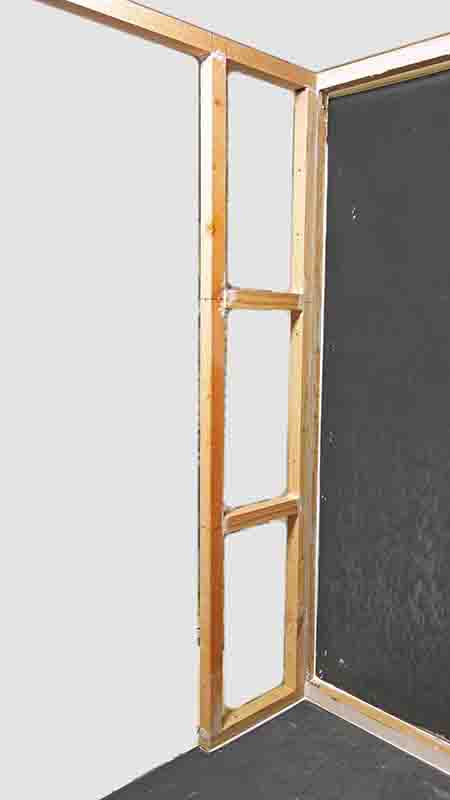

左壁の骨組みと、正面の骨組みを立てました。

使用した木材は杉荒材。

温度変化の激しい場所や湿度の高い場所に置いてはいなかったのですが、木自体が歪んでしまっているので、隙間ができてしまいました。

普通の杉材だとかなり値段が高くなってしまうのでここはうまく加工をして問題がないようにするしかないですね。

測ってみると約7mmの隙間ができてしまっています。

もちろんこのままだと隙間から音が漏れます。

うーん。

シリコンシーラントをこの隙間全てに流し込もうかなとも思ったのですが、シリコンシーラント何本使うのやら・・(笑)

遮音シートをカットして出た余りを、さらにカットしてこの隙間に埋め込む事にしました。

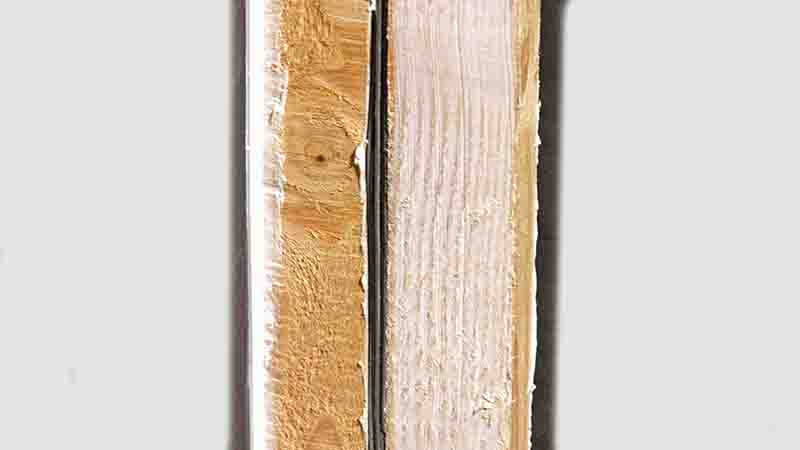

この上から更に、高さがでないよう隙間だけにシリコンシーラントを流し込みます。

隙間対策も終え、左壁と正面壁の遮音骨組みを立てかけています。

一人での作業となるとバランスが悪くて危険ですので、必ずクランプ(万力)を使って固定しましょう。

同じ要領で右壁の骨組みも遮音シートを張り、立てます。

天井の壁骨組みも作って置いておきましょう。天井の壁組みにはまだ遮音シートを張らなくて大丈夫です。

次に手前(ドア側)の骨組みを作ります。

手前(ドア側)の骨組みですが、ドアが付くので他と比べて強度が必要となるでしょう。

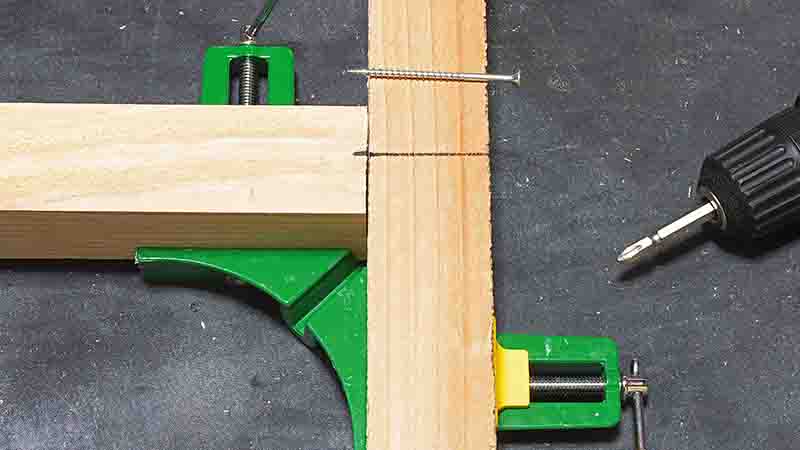

柱の途中で横にも3本ほど柱をかませるのですが、そこでコーススレッドを使います。

コーススレッドの頭が出ないように、あらかじめドリルで3mmほど穴を開けておきます。

横の柱もL字クランプでしっかり留めて、コーススレッドを打ち込みます。

横から見るとこんな感じになります。

頭が出ていないのが分かりますね。この加工をしておくことで、他の面と合わせた時に誤差が生まれません。

これはハシゴと名づけましょう(笑)

足を付けて完成です。これを左と右の2つ分作ります。

防音室中から見てドア側、右のハシゴです。

作った右と左、2つのハシゴの上に1本、柱をコーススレッドで打ち込みます。

それから、隙間になりえる場所にシリコンシーラントを塗り、手前(ドア側)の骨組みが完成です。

防音室中から見てドア側、左のハシゴです。

私の場合は、防音室の照明と防音室に付ける消音換気扇、音楽機材の電源を全て1つのスイッチで電源のONとOFFをしたかったので、左のハシゴに穴を開けておきました。

横にかなり強い力が加わる事は予想されないので1つの穴なら問題無いでしょう。

次に天井を乗せていきます。

床の骨組みを作った要領で、壁の骨組みも作っていきます。